女子排球运动员鞭打动作功能诊断模型构建与实验研究

摘 要:起跳、移动、手臂挥击等动作构成了排球运动员专项体能的核心要素,鞭打动作的诊断和训练可以有效提高其手臂挥击能力。通过专家访谈法、特尔斐法构建排球运动员鞭打动作的功能诊断模型;通过测试法提炼与鞭打动作相关性高的测试动作和诊断指标;通过实验法验证动作训练改善鞭打动作弱环节的有效性。发现:1)女子副攻运动员在大负荷强度下的鞭打功率相对主攻较弱,应加强最大力量和鞭打功率训练;2)女子排球运动员随着负荷量增加,速度保持能力较好,功率的提升显著,鞭打动作训练的重点应放在动作的功率训练上;3)女子排球运动员胸、肩前肌群过紧,核心稳定性不够,应重视松解胸、肩前肌群,加强中、下斜方肌的力量,提高核心区稳定条件下的上肢开、闭链运动能力;4)鞭打动作的功能诊断体系由测试动作、诊断指标、诊断标准3个部分构成,通过测试动作和诊断指标,计算诊断标准,确定相应力量主题的训练动作。4周的上体和全身鞭打动作训练能够有效改善上体鞭打功率、全身鞭打功率和躯干贡献率,鞭打动作功能诊断模型与动作训练方法有效。

关键词:排球运动员;鞭打动作;功能诊断;动作训练

中图分类号:G 842 学科代码:040303 文献标识码:A

Abstract:Volleyball players’jump, mobile and arm swing structure constitute the core elements of special physical fitness, and the diagnosis and training of spiking movement can effectively improve the ability of arm swing. This research is carried out through expert interview and Delphi method to construct the volleyball athletes spiking function diagnosis model, the test method to extracting test movement and diagnosis index which is high correlation to spike, and the experiment to verify the effect of the movement training. The result showed that 1) the second-spiker has poor arm power than the main spiker under the heavy load; 2) women’s volleyball players has the good ability to keep speed with the increase of load, power increase significantly, and the fitness training should focus on the power training;3) the player upper shoulder muscles are too tight; core stability is not enough;chest and shoulder muscles should be relaxed; lower trapezius muscle should be strengthened; and core stability and open closed chain movement with the upper limb should be improved; and 4) the function of the spiking movement diagnosis model is composed of the test action, diagnosis index, and diagnostic standard. The training subject of motion and power should be determined based on test movement, diagnosis index and diagnostic criteria. The action of 4-weeks training can effectively improve the contribution rate of the torso, the power of the upper body and whole kinetic, where spiking movement function diagnosis model and movement training method is effective.

Keywords:volleyball players;spike movement;function diagnosis;movement training

起跳、移動、手臂挥击等动作结构相同或相似的运动动作所表现出来的腿部缓冲制动能力、腿部蹬伸能力、躯干扭转能力、躯干摆动能力是决定排球运动员专项体能训练的核心要素[1]。排球技术中,发球与扣球是主动得分的重要手段,两者都具有相同的鞭打动作模式,找准鞭打动作的弱环节并训练提高,能够有效提高手臂挥击能力。前人对于排球鞭打动作的研究,或是研究其挥臂时各关节的时序性[2-3],观察运动员动作是否协调;或是研究前、后排和扣、发球鞭打动作的区别[4],为技术训练提供参考;或是通过扣球动作的肩、肘、腕关节力矩建立动力学方程,研究鞭打动作中关节发力的力量传递特点,试图找出影响动作发力的关键环节[5];或是通过肌电积分、等速肌力测试评价上肢力量、环节贡献和发力效果[6-7]。但是无论等长、等张、等速模式的单关节肌力测试,还是肌电测试,由于动作模式和环境影响等因素,都很难精确诊断动力链的环节力量。任满迎[8-9]、牛永刚[10]、徐磊[11] 利用美国PRIMUS BTE力量诊断系统对柔道、网球运动员和体育专业学生的鞭打动作进行了分环节动作诊断,由于动态模拟测试对支撑的稳定性要求不高,而且是爆发式发力,动作测试更接近实际专项,取得了良好的应用效果。

通过专家访谈法和特尔斐法构建排球运动员鞭打动作的功能诊断模型,通过测试法提炼与鞭打动作相关性高的测试动作和诊断指标,寻找动作弱环节,通过实验法,验证环节动作训练对鞭打动作的改善效果,试图为排球运动员鞭打动作功能诊断与训练提供新思路,为其他存在鞭打动作模式的运动项目,例如标枪、棒球、手球等提供训练参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以女子排球运动员鞭打动作功能诊断模型的构建及环节动作训练对鞭打动作的改善效果为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

本文通过查阅中国知网、万方数据库、EBSCO运动科学数据库、万方数据平台,以“鞭打动作”“排球体能”“功能诊断”等为关键词,搜索1997—2017的文献,搜索与本文研究相关的期刊论文15篇,博硕士论文3篇,为鞭打动作功能诊断模型构建及数据分析提供理论支撑。

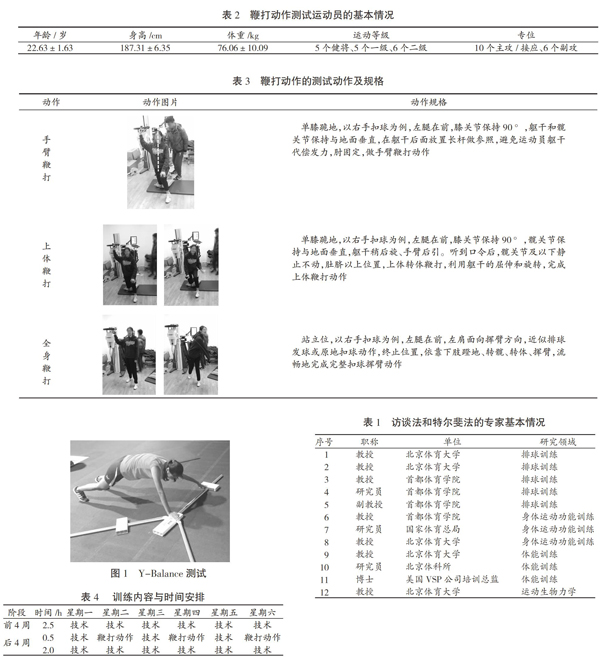

1.2.2 专家访谈法

通过对排球训练专家的访谈(专家基本情况见表1)明确了鞭打动作环节划分、鞭打动作训练方法等相关内容。通过对身体功能和体能训练专家的访谈,明确了排球运动项目的核心动作模式及相应的专项体能训练方法;通过对运动生物力学专家的访谈,明确了鞭打动作的测试动作、测试方法、测试步骤和注意事项。

1.2.3 特尔斐法

本文制定了排球运动员鞭打动作诊断指标的专家问卷调查表,并采用特尔斐法(2轮)请12名专家给予筛选,并将筛选后的指标用统计学方法进行优化,由于专家人数相对较少,将两轮调查中,重要程度>4且变异系数<0.25的指标作为诊断体系指标。在正式调查前,向北京体育大学和首都体育学院的6名专家发放调查表和效度检验表,对调查表的有效性进行了评价,回收问卷6份,回收率为100%,有效率为80%。专家修改指标的过程也是对问卷的信度进行检验的过程,调查表信度一致性高。

1.2.4 测量法

1.2.4.1 美国PRIMUS BTE力量诊断系统测试

1)测试目的。通过对排球运动员的鞭打动作测试,明确诊断标准,寻找排球运动员鞭打动作的弱环节。

2)测试对象。以北京体育大学校女排队员12人、首都体育学院校女排运动员4人为研究对象,具体情况见表2。

3)测试设备与测试人员。测试仪器为美国PRIMUS BTE力量诊断系统,由北京体育大学运动康复中心教师及研究生分别完成参照测试、正式测验和实验后测。

4)测试动作与测试指标。利用等张模式下的“力-速”模式,确定3个负荷20 N(最小值)、5%自身体重、10%自身体重,方便横向比较。调整测试系统机头高度,保持测试机头转轴与肩关节转动中心在同一直线。测试前向受试者说明测试过程及注意事项,受试者先进行慢跑和弹力带模拟鞭打动作热身。每人进行3次运动信息采集,每个动作重复测量3次,次间歇30 s,组间歇3 min。采集3个动作在3个负荷下的最大功率、最大速度。测试动作见表3。

1.2.4.2 Y-Balance测试

1)测试目的。上肢Y-Balance可综合评定肩关节的稳定性、活动度、对称性及躯干稳定性。

2)测试方法。测臂长:被试呈站立姿势,手臂外展90°时测定第7颈椎棘突(颈部下方的骨性突起)到中指末端的距离,测量单位精确到0.5 cm,确定右侧臂长Limb。测试远度:两脚分开,与肩同宽,一只手在Y平衡装置的中心方盘上保持俯卧撑姿势,用另一只手尽量向身体中外侧,以及沿对角线穿过身体向对侧外下、外上方向,推动标志板到最远处。不触碰地面,保持平衡回到起始姿势。标准如图1所示。分别记录以左右手为轴心的各方向距离,每个方向测试3次,取最好成绩。

3)测试指标和测试标准。Y平衡的测试指标,3个方向的测试结果使用上肢长度来标准化,排除上肢长度差异的干扰。测试指标为3个方向的测试结果与上肢长的比值百分比:外侧距离/臂長(A/Limb%)、外下距离/臂长(PM/Limb%)、外上距离/臂长(PL/Limb%)及综合得分总分=(外侧距离+外下距离+外上距离)/(3×臂长)×100%。上肢测试中,左手和右手的测试结果相比,差距不应该超过4 cm,综合评分不能低于临界值,临界值通过年龄、性别和运动专项进行划分。

1.2.5 实验法

1.2.5.1 实验假设

上体鞭打动作和全身鞭打动作训练可以改善上体鞭打功率、全身鞭打功率和躯干贡献率,提高鞭打动作弱环节的运动表现。

1.2.5.2 实验对象

选取8名女子排球运动员,躯干贡献率小于良性区间(5人<5%、3人<8.7%),手臂贡献率高于良性区间(4人>90%、4人>85%),鞭打动作过多依靠手臂发力,躯干和下肢鞭打发力不明显。

1.2.5.3 实验过程

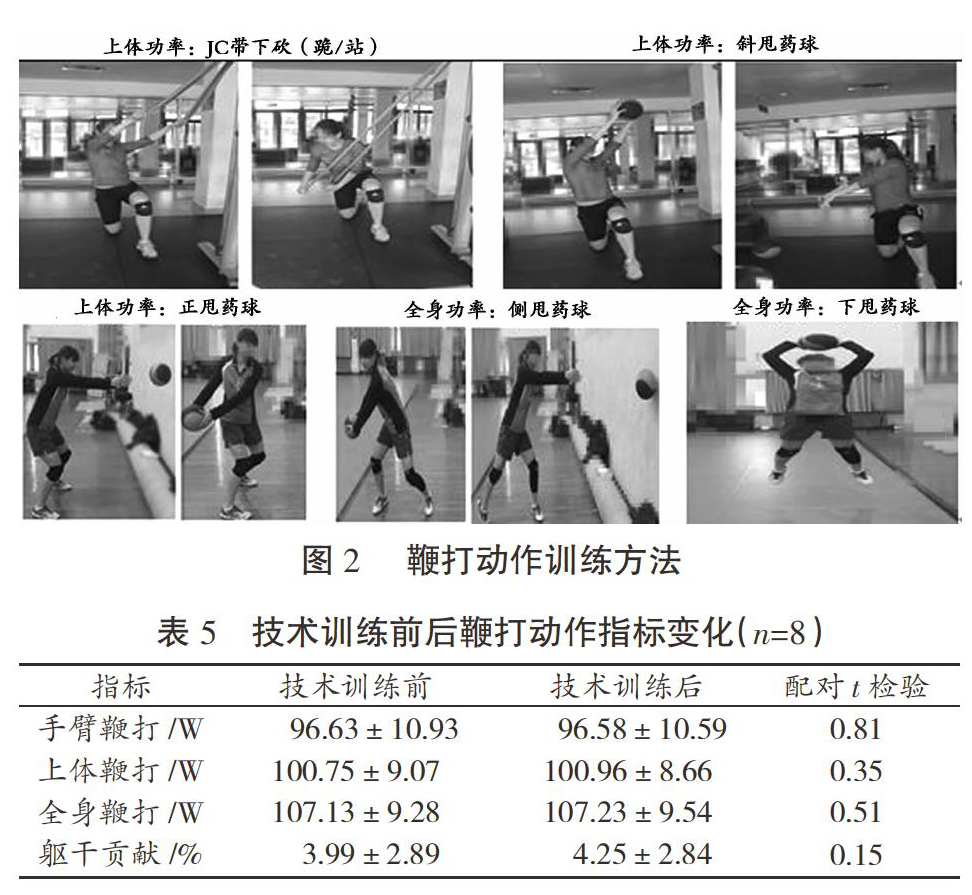

实验采用4周自然观察,只进行技术训练,不允许运动员进行任何专门身体训练,然后设计4周上体鞭打动作和全身鞭打动作的功率训练,每周3次,每次0.5 h,见表4。采用JC带下砍(半跪姿/站姿)、斜甩药球(半跪姿/站姿)、腾空下甩药球、正对墙转体甩药球、侧对墙转髋甩药球等5个训练动作;前2周,每组8~10次,JC带5~7 kg、药球4~5 kg;后2周,每组10~15次,JC带7~9 kg、药球5~7 kg;各4组。动作如图2所示。

1.2.5.4 实验控制

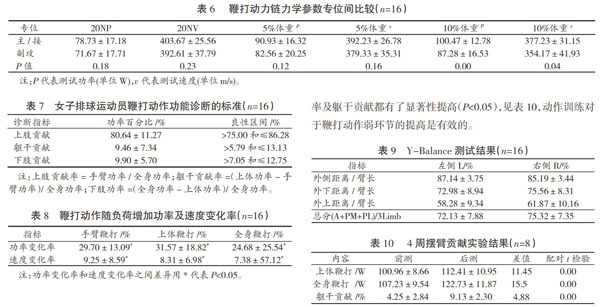

为了确保实验的效度和准确性,对实验结果有影响的因素做如下控制:1)由同一名教练指导技术与体能训练;由同仪器和团队进行测试。2)由于样本量少,个性化训练,均采用先4周自然观察,只技术训练,后4周技术+体能训练进行对比参照。技术训练前后,鞭打动作功能诊断指标无较大差异,P>0.05,见表5。

1.2.6 数理统计法

实验数据采用平均值±标准差(X±SD)的形式,利用EXCEL2010和SPSS20.0统计软件进行分析。诊断指标间的差异通過非参数独立样本t检验进行比较;动作训练的实验前后差异通过配对样本t检验进行比较。对比时P<0.05,表示双侧具有显著性差异。

2 研究结果与分析

2.1 鞭打动作测试结果

2.1.1 专位间差异分析

在20 N和5%体重负荷下,主攻/接应与副攻运动员的鞭打动作速度和功率不存在显著性差异,P>0.05,见表6。在10%体重负荷时,二者在鞭打动作速度和功率上存在显著性差异,P<0.05。大负荷下,主攻/接应功率输出更好。

2.1.2 诊断指标特征分析

女子排球运动员鞭打动作的诊断指标特征为上肢贡献>躯干贡献>下肢贡献,见表7。通过专家访谈和数理统计,本文确定平均值±0.5个标准差作为贡献率良性区间,可以帮助教练员确定上肢、躯干、下肢贡献率的弱环节,进行相应部位的专项体能动作训练。

功率变化率与速度变化率之间比较,存在显著性差异(P<0.05),见表8。可见,排球运动员随负荷增大,速度保持能力较好、变化小,功率的提升显著、变化大,今后鞭打动作训练的重点应放在功率训练上。

2.2 关节链测试结果

通过对关节链的测试发现,16名女性排球运动员的左右两侧对称性较好,3个测试方向的测试平均值,左右两侧差距均保持在4 cm以内,见表9;但是YBT上肢测试整体得分不高,主要与PM、PL方向测试距离远度较低有关。

2.3 动作训练的提高效果

采用动作训练方法,重点提高躯干屈伸和旋转爆发力,躯干和下肢协同的屈伸和旋转爆发力及腾空的躯干屈伸爆发力,4周动作训练后,8名女子排球运动员的上体鞭打和全身鞭打功率及躯干贡献都有了显著性提高(P<0.05),见表10,动作训练对于鞭打动作弱环节的提高是有效的。

3 讨论

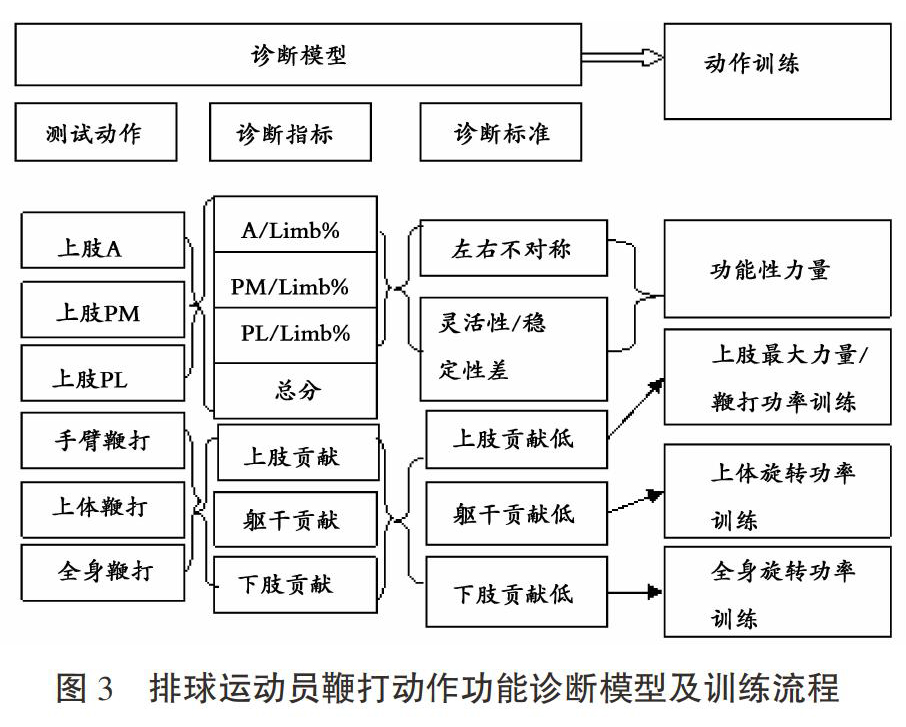

3.1 构建鞭打动作功能诊断模型

前人针对人体关节链的功能诊断,主要通过功能动作筛查(FMS)、选择性功能动作筛查(SFMA)和Y平衡测试(Y-Balance)等方法。或是利用功能动作筛查(FMS)分析运动员的关节灵活性、稳定性及动作模式的对称性[12-15],或是利用Y平衡测试(Y-Balance)分析关节链在开闭链动作模式下的灵活性障碍或稳定性缺失[16],或是利用选择性功能动作筛查分析肌肉、韧带、关节等的灵活度及运动模式控制问题。针对排球运动员鞭打动作的关节链诊断,Y-Balance测试能够更加贴合专项动作,反映躯干稳定条件下,单侧手臂开链动作的灵活性。

针对鞭打动作的功能诊断,通过专家访谈和特尔斐法,本文设计诊断动作模式为手臂鞭打、上体鞭打、全身鞭打,要求运动员尽量按照排球扣球的方式发力。手臂鞭打动作,肘关节固定,能够较好地反映出运动员身体其他部位固定的条件下,手臂的挥臂效果。上体鞭打动作,在手臂的基础上,叠加了躯干,主要增加了肩带的内收、胸椎的旋转,以及躯干的屈伸和旋转发力;其中副攻发力以肩带内收和胸椎旋转为主,主攻/接应发力以躯干屈伸、旋转叠加肩带的协同鞭打发力为主。全身鞭打动作,在上体鞭打动作的基础上,叠加了下肢的发力动作,通过下肢的蹬地及转髋的力量,运动员的输出功率和速度会进一步加大。这3个动作在任满迎[9]、徐磊[11]的测试中都得到了很好的应用,任满迎利用美国PRIMUS BTE力量诊断系统分别针对2名受试者进行了网球正手抽球动作的测试,针对2名国家队体操运动员躯干两侧对角线的动力链肌力进行了诊断,准确评价了运动员动力链传递中的弱环节,取得了良好的应用效果。牛永刚[10]、徐磊[11]利用坐姿手臂鞭打、上体鞭打和站姿全身鞭打,也对鞭打动作完成了弱环节诊断,但是坐姿手臂鞭打动作,与排球专项动作结构差距较大,预试验中运动员容易代偿发力。

对于测试负荷的考量,根据PRIMUS BTE力量诊断系统说明,用等长最大肌力的50%作为测试负荷,可以有效评价测试者的最大功率。参考任满迎的前期研究,本文确定20 N、5%自身体重、10%自身体重作为测试负荷。预实验中,运动员50%最大等长肌力的最大功率与10%体重负荷下的最大功率呈显著高相关,r=0.832,P<0.01,也验证了本文测试负荷的准确性。

通过手臂鞭打、上体鞭打、全身鞭打、上肢A、上肢PM、上肢PL等6个测试动作,计算出上肢贡献、躯干贡献、下肢贡献、A/Limb%、PM/Limb%、PL/Limb%、总分等7项诊断指标,计算出每个指标的良性区间或动作功能。当动作功能出现问题时,进行功能性力量训练。当环节贡献低于良性区间时,说明鞭打动作出现弱环节,需要进行相应部位的动作训练。上肢贡献率低,需要进行上肢最大力量和功率训练;躯干贡献率低,需要进行上体旋转功率训练;下肢贡献率低,需要进行全身旋转功率训练。如图3所示,构成女子排球运动员鞭打动作功能诊断模型及其训练提高的流程体系。

3.2 关节链功能诊断分析

通过对女子排球运动员的关节链诊断发现,运动员的左右两侧动作模式对称性较好,3个测试方向的测试平均值,左右两侧差距均保持在4 cm以内。但是Y平衡上肢测试整体得分不高,主要与PM、PL方向测试距离远度较低有关。在PM、PL方向测试过程中,运动员由于上肢胸、肩前肌群过紧,以及部分运动员的核心稳定性不够,影响了测试远度。可以在今后的训练中,松解胸前扳机点,加强中斜方肌和下斜方肌的肌力,改善肩胛骨位置,调整肩关节周围肌肉张力,提高肩关节灵活性;同时,通过复合动作训练,提升核心区稳定条件下的上肢开、闭链运动能力。关节灵活性与稳定性的改善,需要干预的周期较长,本文的短期实验重点解决动作功率输出表现。

3.3 分环节鞭打动作功能诊断分析

3.3.1 专位间比较分析

主攻/接应主要完成强攻和后排进攻,鞭打动作转体和收腹更为明显,对力量和功率的要求都很高。副攻运动员主要完成快球战术进攻,鞭打动作收胸、收肩更为明显,对功率的要求更高。在专位比较中,小测试负荷下,主攻/接应与副攻运动员的挥臂速度和功率无显著性差异,但在10%体重的大测试负荷下,主攻/接应运动员与副攻运动员呈显著性差异,10%体重的测试负荷功率可以反映运动员的最大功率水平,可见,主攻/接应运动员的鞭打能力好于副攻运动员。本次测试中,女子副攻运动员多为高瘦型,肌肉维度较小,加之躯干发力不明显,导致大负荷下鞭打功率和鞭打速度与主攻/接应运动员差距较大。因此,女子副攻运动员应注重上肢最大力量和功率训练,改善维度,提高功率输出水平。

3.3.2 诊断指标分析

女子排球运动员鞭打动作的诊断指标特征为手臂贡献>躯干贡献>下肢贡献,这与牛永刚[10]和任满迎[9]、涂磊[11]的研究相似。任满迎对2名体能教练的测试结果为上肢贡献率59.7%、躯干贡献率23.7%、下肢贡献率为16.6%;徐磊对河北师范大学5名普通体育专业学生的鞭打动作测试结果为上肢贡献率72.28%、躯干贡献率19.08%、下肢贡献率为8.44%;牛永刚对12名柔道运动员和1名排球专业运动员进行了测试,其中排球运动员的测试结果为上肢贡献率74.9%、躯干贡献率20.5%、下肢贡献率4.6%。本文测试女排运动员上肢贡献率为(80.64±11.27)%、躯干贡献率为(9.46±7.34)%、下肢贡献率为(9.90±5.70)%,实验队员中有8人躯干贡献或下肢贡献低于良性区间,这与该运动队日常训练比较强调手腕速度,运动员普遍躯干的屈伸和扭转幅度小有关,补充上体旋转和全身旋转功率的动作训练,可以提高鞭打发力效果。

3.3.3 训练效果分析

如图2所示,跪姿JC带下砍动作及斜甩药球动作重点训练了躯干的屈伸和旋转能力。站姿JC带下砍动作及斜甩药球动作,由于重心提高,增加了不稳定性,可以更多激活核心肌群,同时让运动员体会到蹬地、转髋的力量。而且JC带下砍的力量训练结合斜甩药球的功率训练,可以有效利用肌肉的痕迹效应,改善神经对肌纤维的募集能力。此外,下甩药球训练了躯干的屈伸爆发力;正对墙转体甩药球训练了上体旋转爆发力;侧对墙转髋甩药球训练了转髋、转体旋转爆发力。

4周的动作训练,运动员由每组8~10次,JC带负荷5~7 kg、药球负荷4~5 kg,动作易出现晃动、不协调,到后2周,每组10~15次,JC带负荷7~9 kg、药球负荷5~7 kg,动作稳定、流畅。同时,上体鞭打功率、全身鞭打功率及躯干贡献率均显著改善,短期内功率的改善,与动作训练有密切关系。本研究的实验对象都是以手臂鞭打占比极高的鞭打发力动作为主,躯干几乎没有屈伸和旋转发力,通过半跪姿和站姿的动作训练,运动员逐步体会到转髋、转体、躯干屈伸的发力感觉,动作训练在提高专项鞭打动作力量的同时,也改善了动力链的协调性。这与闫琪为北京女排设计的抗阻下砍、为手球运动员设计的正向转体抛药球、侧向转体抛药球等的训练动作和训练效果相似[17-18]。

4 结论与建议

1)女子排球运动员随负荷增大,速度保持能力较好,功率的提升显著,专项体能训练的重点应放在动作的功率训练上。女子副攻运动员的手臂功率相对主攻/接应弱,应加强最大力量和功率训练。

2)女子排球运动员上肢肩带肌群过紧,部分运动员核心稳定性不够,影响了Y平衡测试的远度。应放松胸、肩前肌群,加强中、下斜方肌的力量,通过复合动作训练,提高核心区稳定条件下的上肢开、闭链运动能力。

3)鞭打动力链的功能诊断模型由测试动作、诊断指标和诊断标准等3部分构成。依据测试动作和诊断指标计算诊断标准,确定训练动作和力量主题。4周的动作训练有效地改善了上体鞭打功率、全身鞭打功率及躯干贡献率,鞭打动作功能诊断模型与动作训练方法有效。

4)针对鞭打动作的功能诊断,共计测试了16人、6个动作、96个样本数据,初步建立了女子排球运动员的鞭打动作功能诊断模型数据库,但实验中,验证样本总量为8人,样本量较小,后续研究应扩大样本量,完善数据库和验证实验的准确性。

参考文献:

[1] 尹洪满,孙平.排球运动员专项体能训练的核心要素[J].北京体育大学学报,2015,38(11):126.

[2] 郭静茹.排球强攻空中姿态的运动生物力学分析[J].天津体育学院学报,1997,12(3):62.

[3] 李毅钧,伊藤章,市川博启.排球后排扣球空中击球动作的三维高速录像分析[J].西安体育学院学报,1997,14(3):72.

[4] 张岳.排球前排强攻、后排进攻、跳发球动作的运动学对比分析[D].北京:北京体育大学,2007.

[5] 刘卉.上肢鞭打动作技术原理的生物力学研究[J].体育科学,2004,24(11):30.

[6]陈瑞瑞.排球扣球中鞭打动作的肌电分析与力量训练方法的探讨[D].北京:北京体育大学,2010.

[7] 张涛.排球运动员下肢起跳肌群等速测试的研究[J],体育科研,2004(2):29.

[8] 任满迎.上肢鞭打运动链肌力诊断与评价新方法的初步研究:以网球正手抽击动作测试分析为例[J].山东体育科技,2013,35(4):86.

[9] 任满迎.核心运动链肌力诊断新方法研究:以国家体操队运动员测试分析为例[J].北京体育大学学报,2011, 34(9):66.

[10] 牛永刚.人体运动链功能训练结构模型研究[D].河北:河北师范大学,2015.

[11] 徐磊.人体上肢运动链基本动作的生物力学分析[D].石家庄:河北师范大学,2015.

[12] 刘展.人体动作模式和运动链的理念在运动损伤防护和康复中的应用[J].成都体育学院学报,2016,42(6):1.

[13] COOK E G.The Use of Fundamental Movements as an Assessment of Function-part2 [J].The North American Journal of Sports Physical Therapy, 2006(1):132.

[14] 焦广发.功能性运动筛查应用研究进展:评价方法、信度、标准[J].成都体育学院学报, 2015,41(1): 18.

[15] 周龍峰.中国击剑优秀运动员功能动作筛查方法与数据分析[J].首都体育学院学报,2015,27(3):276.

[16] WESTRICK R B, MILLER J M, CAROW S D, et al. Exploration of the Y-Balance Test for Assessment of Upper Quarter Closed Kinetic Chain Performance [J]. The International Journal of Sports Physical Therapy, 2012, 7(2):139-143.

[17] 闫琪.应用功能性体能训练提高曲棍球运动员的拉射球速[J].中国体育教练员,2016(1):25.

[18] 闫琪.功能性体能训练在排球项目中的应用[J].中国体育教练员,2016(1):22.

您现在的位置:

您现在的位置:  按杂志类别筛选

按杂志类别筛选